Multimodal beschreibt den Transport von Gütern unter Verwendung mehrerer verschiedener Verkehrsträger (z.B. Lkw, Zug, Schiff, Flugzeug), wobei ein einziger Frachtvertrag den gesamten Transport von A nach B abdeckt. Der Clou bei diesem kombinierten Verkehr ist, dass die Ware in der Regel in einer Ladeeinheit (Container, Wechselbrücke etc.) verbleibt und nicht an den Schnittstellen umgeladen werden muss.

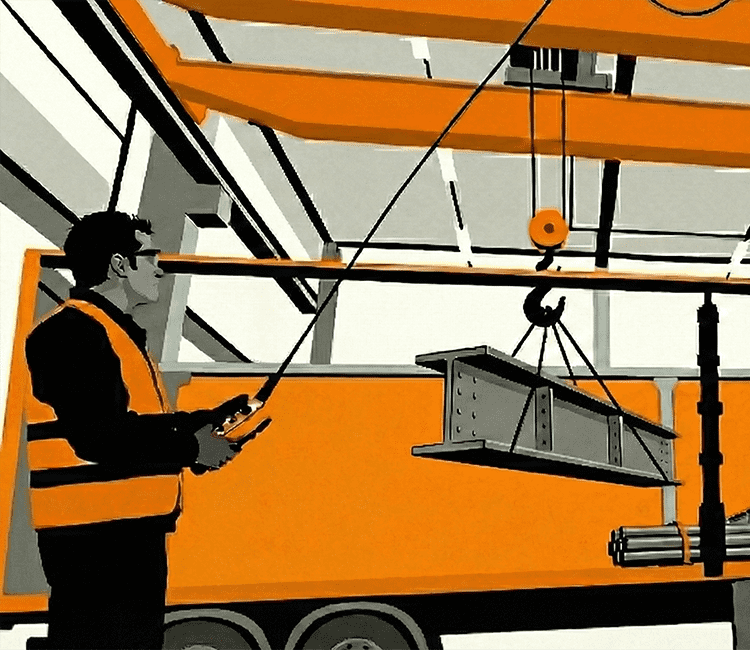

Grafik: Generiert mit KI

Die Geburtsstunde der multimodalen Logistik

Die Idee des multimodalen Transports entstand aus dem Wunsch heraus, die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren. Logistikpioniere im 20. Jahrhundert blickten auf das mühsame Umladen von Säcken und Kisten zwischen verschiedenen Transportmitteln und dachte sich: "Das muss einfacher gehen!"

Zentral für die Erfolge multimodaler Ketten ist der Seecontainer: Seine Standardisierung in den 1950er und 1960er Jahren revolutionierte den globalen Handel und war eine Grundvoraussetzung für den effizienten multimodalen Transport, wie wir ihn heute kennen.

Malcom McLean, ein US-amerikanischer Spediteur, gilt als einer der Pioniere des Containerverkehrs. Seine Idee, Güter in standardisierten Boxen zu transportieren, die nahtlos zwischen Schiff, Bahn und Lkw umgeladen werden konnten, stieß anfangs auf Skepsis, setzte sich aber schließlich durch und veränderte die Weltwirtschaft nachhaltig (Quelle: Marc Levinson, "The Box: How the Shipping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger").

Der Containertransport traf anfangs auf Skepsis. Hafenarbeiter fürchteten um ihre Arbeitsplätze, da das Be- und Entladen von Containern deutlich weniger Personal erforderte als das händische Stauen von Stückgut. Es brauchte Zeit und Überzeugungsarbeit, um die Vorteile des neuen Systems zu verdeutlichen.

Die Akteure beim multimodalen Transport

- Der Verlader möchte die Ware losschicken. Er schließt den Frachtvertrag ab.

- Der multimodale Transporteur (MTO) ist der Regisseur dieses logistischen (multimodalen) Schauspiels. Er organisiert den gesamten Transport von Tür zu Tür und ist für die Durchführung verantwortlich, auch wenn er nicht alle Transportmittel selbst besitzt. Er haftet für den gesamten Transport.

- Die verschiedenen Verkehrsträger sind die Akteure auf der logistischen Bühne: Lkw für die Vor- und Nachläufe, Züge für lange Landstrecken, Schiffe für den interkontinentalen Verkehr und Flugzeuge, wenn es besonders schnell gehen muss (und das Budget stimmt).

- Die Ladeeinheit ist gewissermaßen der "Star" der Show – meist ein Container in standardisierten Größen, der einen reibungslosen Übergang zwischen den Verkehrsträgern ermöglicht.

Wo die Magie passiert: Die multimodalen Schnittstellen

Die eigentliche Herausforderung und die Faszination des multimodalen Transports liegen an den Schnittstellen – den sogenannten Umschlagterminals. Hier treffen verschiedene Verkehrsträger aufeinander. Riesige Kräne hieven Container von Schiffen auf Züge oder Lkw, und ausgeklügelte Systeme sorgen dafür, dass alles reibungslos ineinandergreift. In einem solchen Containerhafen werden tonnenschwere Stahlboxen bewegt.

Weitere Beispiele multimodaler Ladeeinheiten

Neben den allgegenwärtigen ISO-Containern oder Seecontainern gibt es noch weitere interessante Beispiele für multimodale Ladeeinheiten, die speziell für den nahtlosen Übergang zwischen verschiedenen Verkehrsträgern entwickelt wurden:

Wechselbrücken (WB): Die flexiblen Alleskönner

Wechselbrücken sehen auf den ersten Blick wie Lkw-Aufbauten aus (Koffer, Plane, Pritsche). Der entscheidende Unterschied ist, dass sie über eigene Stützbeine verfügen und vom Lkw-Fahrgestell abgesetzt werden können. Dadurch können sie flexibel zwischen Lkw und – mit entsprechender Ausrüstung – auch auf die Schiene verladen werden.

Besonders verbreitet sind sie im kombinierten Verkehr Straße-Schiene. Der Lkw übernimmt den Vor- und Nachlauf, während die lange Strecke umweltschonend mit der Bahn zurückgelegt wird. Wechselbrücken sind in ihren Abmessungen oft an das europäische Palettenmaß angepasst, was die Beladung optimiert. Es gibt verschiedene Typen (A-, C-Klassen) mit unterschiedlichen Längen und Gewichten.

Die moderne Wechselbrücke mit abklappbaren Stützfüßen wurde in den 1970er Jahren von der Spedition Dachser entwickelt (Quelle: Soloplan Logistik-Lexikon). Dies war ein entscheidender Schritt für die Effizienz im kombinierten Verkehr.

Sattelanhänger für den Huckepackverkehr

Bestimmte Sattelanhänger sind speziell für den Huckepackverkehr (Roll-on/Roll-off auf der Schiene, RoLa) ausgerüstet. Dabei wird der komplette Sattelzug (teilweise auch mit Zugmaschine) auf spezielle Waggons verladen.

Eingesetzt werden diese Sattelanhänger Hauptsächlich auf bestimmten Relationen, um lange Strecken auf der Straße zu vermeiden, Staus zu umgehen und Emissionen zu reduzieren. Sie erfordern spezielle Verladeterminals und Waggons mit niedriger Ladefläche.

Binnencontainer auf allen Kanälen

Binnencontainer ähneln den ISO-Containern bzw. Seecontainern, sind aber oft an die spezifischen Abmessungen und Anforderungen der Binnenschifffahrt angepasst. Daher können sie in ihren Maßen leicht von den Standard-Seecontainern abweichen.

Eingesetzt werden sie für den Transport auf Flüssen und Kanälen, oft in Kombination mit Lkw oder Bahn im Vor- und Nachlauf.

Spezialcontainer für besondere Güter

Neben den Standard-Boxcontainern gibt es zahlreiche Spezialcontainer, die ebenfalls multimodal und je nach Art der Güter und beteiligten Verkehrsträger eingesetzt werden:

- Tankcontainer für den Transport von flüssigen oder gasförmigen Gütern.

- Kühlcontainer (Reefer) für temperaturempfindliche Waren.

- Open-Top-Container mit abnehmbarem Dach für übergroße oder von oben zu beladende Güter.

- Flat-Rack-Container ohne Seitenwände und Dach für besonders sperrige Lasten.

Wechselbehälter für den Luftfrachtbereich (ULD - Unit Load Devices)

Obwohl primär für den Lufttransport konzipiert, können bestimmte ULDs auch in den Vor- und Nachläufen auf der Straße eingesetzt werden, wenn spezielle Trailer vorhanden sind. Sie werden eingesetzt, um das Be- und Entladen von Frachtflugzeugen zu optimieren und Güter zu schützen.

Grafik: Generiert mit KI

Standardisierung multimodaler Ladeeinheiten

Die Einführung standardisierter Containermaße (ISO-Normen für Seecontainer, ähnliche Bemühungen für Wechselbrücken und andere Einheiten) war ein revolutionärer Schritt, der den multimodalen Transport erst in seiner heutigen Effizienz ermöglicht hat. Ohne diese "stillen Helden der Logistik", die an Normen ausgerichtet sind, wäre der globale Warenverkehr chaotisch und von zahlreichen Verzögerungenund Kosten betroffen.

Hier ein kurzer zeitlicher Überblick, wie sich die Normierung von ISO-Containern und anderer Ladeeinheiten entwickelte. Auch heute schreitet diese Entwicklung voran, um spezifische Anforderungen der Logistikbranche zu erfüllen:

Frühe Ansätze (bis ca. 1950er Jahre)

Vor der breiten Standardisierung wurden Güter meist in unspezifischen Kisten, Säcken und Fässern transportiert. Der Umschlag zwischen verschiedenen Verkehrsträgern war zeitaufwendig und ineffizient. Erste Ideen für größere, wiederverwendbare Ladeeinheiten und rudimentäre Formen von Containern existierten, aber es fehlte an Einheitlichkeit.

Die Revolution des Seecontainers (1950er - 1960er Jahre)

1956: Malcom McLean patentiert das Konzept des standardisierten Stahlcontainers in den USA. Dies gilt als Geburtsstunde des modernen Containerverkehrs.

1960er Jahre: Die International Organization for Standardization (ISO) beginnt mit der Entwicklung und Veröffentlichung von ISO-Normen für Seecontainer, die Abmessungen, Bauweise und Belastbarkeit festlegen. Diese Standardisierung ist der entscheidende Durchbruch für den globalen multimodalen Transport, da sie die nahtlose Übertragung zwischen Schiff, Bahn und Lkw ermöglicht.

Normierung von Paletten (ab den 1960er Jahren)

1961: In Europa werden unter der Führung der Internationalen Eisenbahnunion (UIC) Europaletten (EPAL) standardisiert. Diese definieren einheitliche Maße und Qualitätsmerkmale und fördern den Palettentausch. In anderen Regionen entwickeln sich ebenfalls Palettenstandards, auch wenn es bis heute keinen global einheitlichen Standard gibt.

Entwicklung und Normierung anderer multimodaler Ladeeinheiten (ab den 1970er Jahren)

Die Wechselbrücke als flexible Ladeeinheit für den kombinierten Verkehr Straße-Schiene gewinnt an Bedeutung. Es werden Normen für verschiedene Typen und Abmessungen entwickelt, auch wenn die Standardisierung hier nicht so umfassend ist wie bei ISO-Containern.

Auch für Spezialcontainer (Tankcontainer, Kühlcontainer etc.) werden ISO-Normen und andere Industriestandards etabliert, um die Interoperabilität zu gewährleisten.

Fortlaufende Weiterentwicklung und Harmonisierung

Die Normierung im Bereich multimodaler Ladeeinheiten ist ein fortlaufender Prozess. Es gibt ständige Bestrebungen, bestehende Standards zu optimieren, neue Standards für spezifische Anforderungen zu entwickeln und die internationale Harmonisierung weiter voranzutreiben. Die Standardisierung ist ein fortlaufender, dynamischer Prozess, an dem Organisationen wie ISO und verschiedene Industrieverbände beteiligt sind.

Die Standardisierung des ISO-Seecontainers in den 1960er Jahren legte aber den Grundstein für den modernen multimodalen Transport. Die Normierung von Paletten und anderen Ladeeinheiten folgte und trug maßgeblich zur Effizienzsteigerung in der globalen Logistik bei.

Was unterscheidet multimodale Ladeeinheiten von Ladungsträgern?

Ladungsträger wie beispielsweise Paletten gelten nicht als multimodale Ladeeinheiten. Dennoch spielen sie eine extrem wichtige Rolle im multimodalen Transport. Wo liegt der Unterschied zu multimodalen Ladeeinheiten?

- Keine eigenständige Umschlageinheit über weite Strecken: Paletten sind primär Ladungsträger und Handhabungshilfen. Sie dienen dazu, kleinere Gütereinheiten zu einer größeren, transportfähigeren Einheit zusammenzufassen. Sie sind in der Regel nicht dafür konzipiert, ohne zusätzliche Umverpackung (z.B. Folie, Karton) oder eine übergeordnete Ladeeinheit (Container, Wechselbrücke) über lange, multimodale Strecken transportiert zu werden.

- Kein standardisierter Frachtvertrag für die Palette allein: Ein Frachtvertrag im multimodalen Verkehr bezieht sich auf den Transport einer definierten Ladeeinheit (Container, Wechselbrücke etc.) von A nach B. Für eine einzelne Palette wird in der Regel kein solcher übergreifender Vertrag abgeschlossen. Sie ist Teil der Ladung innerhalb dieser größeren Einheit.

Warum Paletten dennoch essentiell für den multimodalen Transport sind:

- Sie ermöglichen den effizienten Umschlag: Paletten standardisieren die Handhabung von Gütern und ermöglichen einen schnellen und effizienten Umschlag zwischen verschiedenen Verkehrsträgern. Ohne Paletten wäre das Be- und Entladen von Containern, Zügen und Lkw deutlich zeitaufwendiger und personalintensiver.

- Sie optimieren die Raumausnutzung: Paletten ermöglichen eine bessere Stapelung und Sicherung von Gütern in Containern und anderen Ladeeinheiten, wodurch der verfügbare Raum optimal genutzt wird.

- Sie legen die Basis für standardisierte Logistikprozesse: Die standardisierten Maße von Paletten (insbesondere der Europalette) bilden die Grundlage für viele Prozesse in der Lagerhaltung und im Transportwesen, erleichtern den reibungslosen Übergang zwischen verschiedenen Schritten der Lieferkette und verschiedenen Verkehrsträgern.

Grafik: Generiert mit KI

Die Logistik-Zukunft ist multimodal

Angesichts des steigenden Güterverkehrs und des wachsenden Bewusstseins für Umweltfragen wird der multimodale Transport immer wichtiger. Die Verlagerung von Gütertransporten von der Straße auf umweltfreundlichere Verkehrsträger wie Schiene und Wasserstraße ist ein zentrales Ziel vieler Logistikstrategien.

Innovative Technologien und eine verbesserte Koordination der verschiedenen Verkehrsträger werden die Effizienz und Attraktivität multimodaler Lösungen weiter steigern. Möglicherweise übergeben künftig autonom fahrende Lkw Container nahtlos an hypermoderne Güterzüge, gesteuert von künstlicher Intelligenz.

Multimodalität ist ein cleveres Konzept, das die Stärken verschiedener Transportmittel kombiniert, um Güter effizient, kostengünstig und zunehmend umweltfreundlicher ans Ziel zu bringen. Er bleibt wichtiger Bestandteil der globalen Wirtschaft.